Blog / 16 Avril, 2020 7:58

Nadjib Belhimer

https://www.radiom.info/

Le blocage des sites Maghreb Emergent et Radio M nous ramène à la source du problème des libertés. La manière utilisée pour faire taire les deux sites, tout comme les justifications avancées par le gouvernement par la suite, confirment que ce qui se passe relève de la contradiction fondamentale entre la logique du pouvoir et l’exigence du changement exprimée par la société.

Le pouvoir a eu recours au blocage des deux sites sans aucune annonce officielle. Il a utilisé son pouvoir sur l’entreprise Algérie Télécom qui monopolise la fourniture des services internet. La même méthode a été utilisée contre le site TSA durant l’ère Bouteflika. Avec une différence essentielle que les autorités à cette époque ont refusé de s’exprimer sur ce blocage et n’ont rien dit.

Cela signifie dans ce cas que ce qui intéresse le pouvoir c’est le résultat: faire taire le média et peu importe la méthode. L’objectif, là, est d’imposer une réalité nouvelle où les voix discordantes accusées d’être des “mouchaouichines” (perturbateurs) sont bannies. La justification, ou le silence, viennent par la suite pour consacrer cette réalité nouvelle.

Dans la nouvelle affaire, le ministère de la communication a choisi, à travers un communiqué d’abord, puis à travers une interview du ministre, d’assumer la responsabilité du blocage et de le justifier; et ce même si les justifications avancées dans le communiqué ont été ignorées dans l’interview en dépit du débat qu’elles ont suscité chez les professionnels, lesquels ont répondu à l’accusation de financement étranger par les faits et par les arguments.

Le ministre a choisi de nous renvoyer à la loi et à la justice en abordant la question de la pratique du journalisme sous le pouvoir actuel. Ces renvois rappellent le discours officiel qui invitait les opposants à Bouteflika à aller aux urnes s’ils veulent le changement. Le 22 février a mis fin cette manière d’avancer des arguties pour réduire la politique à l’imposition du fait accompli, lequel est le fondement même du comportement du pouvoir depuis l’indépendance.

Le renvoi vers une justice dont le pouvoir reconnaît la nécessité de la réformer par le fond, et vers des lois imputées à la “3issaba” qu’il est question de changer, est en réalité une fermeture du dialogue par le fait accompli. Sans compter que choisir le blocage des sites plutôt que d’engager une bataille judiciaire sous le titre de diffamation est en contradiction avec toute conviction visant à soumettre la pratique du journalisme uniquement à la loi.

La question ne se rapporte pas au contenu des deux sites qui ont subi le blocage. Elle se rapporte aux limites que le pouvoir met à l’expression des opinions dans la presse avec la notion de diffamation telle qu’elle a été abordée par le ministre. Cela nous rappelle en définitive que les marges très faibles pour le dialogue et l’expression de la différence ne font qu’accentuer la contradiction fondamentale entre le projet du pouvoir et l’Algérie des libertés dont la Silmiya a entamé le processus de construction.

En persistant à utiliser ses instruments traditionnels pour asseoir son hégémonie sur la société, le pouvoir redécrit la situation comme étant marquée par une contradiction absolue entre un système de pouvoir et la société; une situation où l’indépendance de la justice, la liberté de la presse et d’opinion et la bonne gouvernance deviennent de fait des questions de détails dont la résolution dépend d’un changement radical de régime.

Traduit par la rédaction – Article original

PAR AW · PUBLIÉ AVRIL 9, 2020 · MIS À JOUR AVRIL 13, 2020

Algeria-Watch, 9 avril 2020

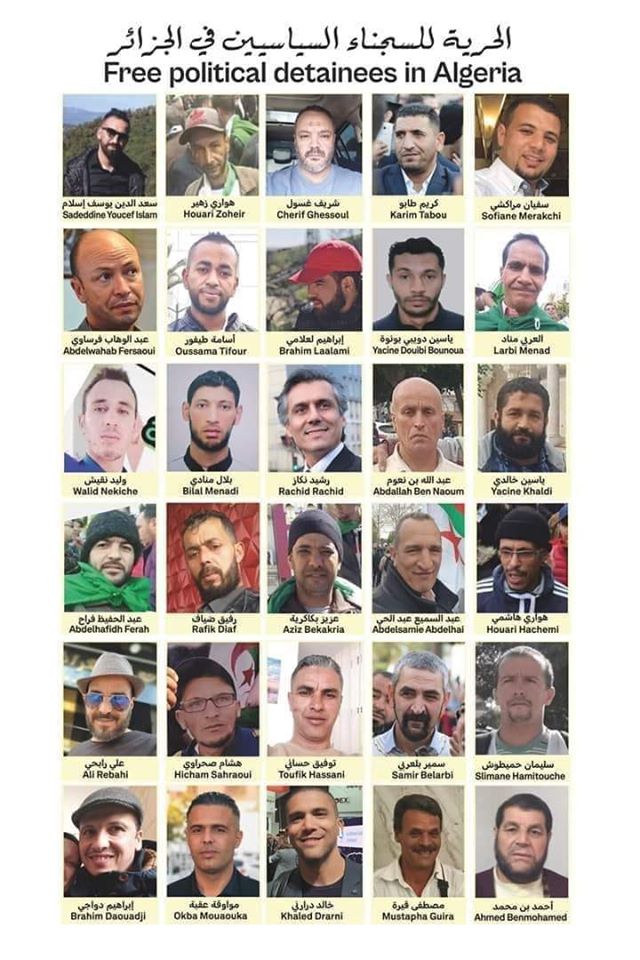

Sur la base de la liste des détenus établie par le Comité national pour la libération des détenus (CNLD), nous avons compilé des informations recueillies à partir de différentes sources.

Plusieurs centaines de manifestants, militants et blogueurs ont été arrêtés tout au long du Hirak, mouvement de contestation qui a commencé début février 2019 et a été interrompu début mars 2020 en raison de la crise sanitaire.

Nombreux sont ceux qui, au fil des mois, ont été relaxés après avoir purgé une peine de prison. Certains attendent encore la tenue de leur procès, en prison ou en liberté provisoire, à l’instar de Lakhdar Bouregaâ, vétéran de la guerre de libération, qui a été emprisonné le 30 juin 2019 suite à la plainte déposée par le ministère de la Défense pour « outrage à corps constitué et atteinte au moral de l’armée ». Libéré provisoirement le 2 janvier 2020, le parquet a requis le 12 mars 2020 une peine d’un an de prison ferme pour « atteinte à corps constitué », il attend depuis le verdict.

Plusieurs remarques doivent être faites :

– Plusieurs personnes ont été arrêtées après l’interruption du Hirak à partir du 17 mars 2020, alors que le pays en pleine pandémie de Covid19 se préparait au confinement.

– Alors que certains procès ont été ajournés pour cause d’épidémie, les personnes concernées, si elles sont en prison, sont maintenues en détention malgré le danger qu’elles encourent.

– Pour d’autres, aucune date de procès n’a été fixée et il est possible qu’elles doivent attendre longtemps avant sa programmation.

– Les procès qui ont été maintenus se sont déroulés à huis clos pour cause d’épidémie, ce qui est une entrave aux droits des prisonniers.

– Les demandes incessantes de libération des prisonniers d’opinion en raison des dangers de contamination en prison n’ont pas été entendues.

Dans de nombreux pays des milliers de détenus ont été libérés pour les protéger de la propagation du virus ou baisser la promiscuité dans les prisons. En Algérie, alors que plus de 5 000 prisonniers en détention provisoire ou dont la peine est égale ou inférieure à dix-huit mois ont bénéficié de la grâce présidentielle début avril, aucun prisonnier d’opinion n’a été libéré.

Mohamed Kaci, militant de l’association Rassemblement actions jeunesse (RAJ), arrêté le 1er mars 2019, poursuivi pour « atteinte à l’intégrité du territoire national » et « enrôlement de volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire algérien », et ce, conformément aux articles 76 et 79 du code pénal. Remis en liberté provisoire le 2 janvier, son procès qui devait se dérouler le 12 mars au tribunal de Dar El Beida d’Alger, a été renvoyé à une date ultérieure1.

Karim Boutata, militant de l’association Rassemblement Action Jeunesse (RAJ), arrêté le 1er mars 2019, est poursuivi pour « atteinte à l’intégrité du territoire national » et « enrôlement de volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire algérien », et ce, conformément aux articles 76 et 79 du code pénal. Remis en liberté provisoire le 2 janvier 2020, son procès qui devait se dérouler le 12 mars au tribunal de Dar El Beida d’Alger, a été renvoyé à une date ultérieure2.

Hamoud Hocine, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 12 mars, a été renvoyé à une date inconnue.

Larbi Mohamed Raouf, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 12 mars 2020, a été renvoyé à une date inconnue.

Hanane Zine Eddine Elabidine, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 12 mars, a été renvoyé à une date inconnue.

Oussama Aboudi, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 12 mars, a été renvoyé à une date inconnue.

Fares Assid, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 12 mars, a été renvoyé à une date inconnue.

Larabi Abderrahim, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 12 mars, a été renvoyé à une date inconnue.

Mohamed Zitouni, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 12 mars, a été renvoyé à une date inconnue.

Ahmed Meziane, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 12 mars, a été renvoyé à une date inconnue.

Rafik Nait Larbi, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 12 mars, a été renvoyé à une date inconnue.

Hamza Djouab, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 16 mars, a été renvoyé à une date inconnue.

Oussama Grenzi, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 16 mars, a été renvoyé à une date inconnue.

Zakaria Slimane, arrêté le 1er mars 2019, accusé de « destruction de biens publics » (l’hôtel Saint-George), placé depuis sous mandat de dépôt à El Harrach. Le procès programmé le 16 mars, a été renvoyé à une date inconnue.

Sofiane Chaouche Chabane, détenu depuis le 12 avril 2019.

Saeddedine Youcef Islam, arrêté le 27 mai 2019. Il avait durant la manifestation poussé un policier du toit de son fourgon alors que ce dernier aspergeait les manifestants de gaz lacrymogène en plein mois de Ramadan. Il a été condamné le 8 mars 2020 à quatre ans de prison ferme.

Houari Zohir, arrêté le 27 mai 2019. Il avait durant la manifestation poussé un policier du toit de son fourgon alors que ce dernier aspergeait les manifestants de gaz lacrymogène en plein mois de Ramadan. Il a été condamné le 8 mars 2020 à quatre ans de prison ferme.

Sofiane Merakchi, journaliste, arrêté le 26 septembre 2019 : condamné le 5 avril 2020 à huit mois de prison ferme par le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger. Il est accusé d’« incitation à un attroupement non armé à travers la chaîne de télévision al-Mayadeen TV et d’utilisation de technologie de diffusion directe pour des chaînes étrangères sans licence ». Il aurait fourni des images de manifestations contre le régime pour la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera. Après avoir purgé six mois de sa peine, il quittera la prison le 26 mai 2020.

Karim Tabbou, arrêté le 26 septembre 2019 : Fondateur de l’Union démocratique et sociale (UDS) et ancien premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), il a été condamné à une peine d’un an de prison, dont six mois ferme, le 11 mars 2020 pour « atteinte à la sécurité nationale ». Il devait être libéré le 26 mars mais a été condamné en appel le 24 mars, à une année de prison ferme. Victime d’un malaise à la barre, il a dû être évacué avant l’énoncé du verdict.

Fersaoui Abdelouaheb, arrêté le 10 octobre 2019 : président du RAJ, le Rassemblement actions jeunesse, il a été arrêté par des policiers en civil à la fin d’un sit-in organisé en soutien aux détenus d’opinion devant le tribunal de Sidi M’hamed. Il est poursuivi pour deux chefs d’inculpation prévus dans les articles 74 et 79 du code pénal. Le premier parle d’entrave à la circulation de matériel militaire ou l’organisation d’une action violente. Le second évoque l’atteinte à l’intégrité du territoire national. Le procès a eu lieu le 23 mars 2020, deux ans de prison ont été requis. Il est condamné le 6 avril à un an de prison ferme.

Mohamed Tadjadit, arrêté le 11 novembre 2019 lors d’un rassemblement de soutien aux détenus d’opinion. Il a été présenté devant le tribunal de Sidi M’hamed qui a requis deux ans de prison ferme contre lui. Le verdict du dit tribunal a été prononcé le 20 décembre 2019 le condamnant à dix-huit mois de prison ferme, En appel il a été condamné à un de prison avec sursis par la cour d’Alger pour « atteinte à l’unité nationale ».

Walid Nekiche, arrêté le 26 novembre 2019 : accusé d’atteinte à l’intégrité et l’unité du territoire national. Audition dans le fond jeudi 20 février 2020, au tribunal de Bab El Oued (Bainem).

Rachid Nekkaz, arrêté le 4 décembre 2019 : président du Mouvement pour la jeunesse et le changement, il avait rendez-vous avec son avocat pour déposer une « plainte collective », au tribunal du Ruisseau à Alger contre le chef d’état-major de l’époque, feu Ahmed Gaïd Salah, en sa qualité de vice-ministre de la Défense et membre du gouvernement. Début avril 2020, il n’a toujours pas été jugé et son état de santé se dégrade.

Samir Benlarbi, placé en détention provisoire le 17 septembre 2019 par le tribunal de Bir Mourad Raïs d’Alger, pour « atteinte à l’unité du territoire national » et « diffusion de tracts susceptibles de porter atteinte à l’intérêt national ». Libéré le 4 février après plus de quatre mois passés en détention provisoire à la prison d’El Harrach, il est de nouveau interpellé lors d’une manifestation le 7 mars 2020 et maintenu en garde à vue pendant trois jours. La chambre d’accusation a confirmé le mandat de dépôt. Il est poursuivi pour « attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale ». Début avril 2020, il attend toujours son procès.

Slimane Hamitouche, arrêté le 7 mars 2020 lors d’une manifestation violemment réprimée et maintenu en garde à vue pendant trois jours. La chambre d’accusation a confirmé le mandat de dépôt. Il est poursuivi pour « attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale ».

Ibrahim Daouadji, « enlevé » le 16 mars 2020 à Mostaganem par des membres en civil de l’ex-DRS qui le suivaient en voiture, sans nouvelles de lui pendant trois jours, il est enfin présenté le 19 mars devant le procureur du tribunal de Sidi M’hamed qui le place sous mandat de dépôt. Accusé « d’incitation à attroupement non armé », « atteinte au moral des troupes de l’armée », « publications Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt national », le procureur du tribunal Sidi M’hamed à Alger a requis le 2 avril 2020 trois ans de prison ferme. Il a été condamné le 9 avril à six mois de prison ferme et 50 000 dinars d’amende par le tribunal de Sidi M’hamed (Alger).

Khaled Drareni, journaliste, arrêté le 2 mars 2020 après avoir filmé une manifestation. Il est accusé d’« incitation à attroupement non armé et d’atteinte à l’intégrité du territoire national ». Il est relâché dans un premier temps mais reste sous contrôle judiciaire. Le 29 mars, il est placé sous mandat de dépôt à la prison d’El-Harrach. Le 31 mars, il est transféré à la prison de Koléa.

Hicham Sahraoui, arrêté le 27 février 2020 après une convocation de la police de la wilaya de Ain Temouchent et placé en garde à vue depuis ce jour, en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. Il est accusé d’atteinte au moral de l’armée et à l’institution militaire. Le juge d’instruction a décidé de le mettre en détention provisoire.

Ali Rabehi, arrêté le 16 mars 2020, il est placé sous mandat de dépôt après avoir été présenté devant le procureur du tribunal de Biskra, le 17 mars.

Okba Mouaouka, arrêté le 31 mars 2020 et mis sous mandat de dépôt. Il avait déjà été interpellé fin 2019.

Fahd Nouari, placé le 2 avril en garde à vue après avoir répondu à la convocation de la police judiciaire de Biskra, puis sous mandat de dépôt par le juge du tribunal de Sidi Obkba.accuséd’« outrage à corps constitué, outrage à la personne du président de la République, publications sur Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt national ».

Cherif Ghessoul, arrêté le 24 août 2019, ???

Laalami Chems Eddine dit Brahim, arrêté le 21 novembre 2019, relaxé le 16 février 2020 par le tribunal de Bordj Bou Arreridj mais maintenu en détention car il est poursuivi dans d’autres affaires.

Toufik Hassani, ex-policier, arrêté le 6 mars 2019, condamné le 10 mars 2020 à six mois de prison dont trois mois ferme sans mandat de dépôt (il ne sera pas mis en prison) par la juge près le tribunal de Sidi M’hamed après un procès en citation directe. À sa sortie, il a été embarqué par des policiers en civil du commissariat de Cavaignac à bord d’un véhicule Volkswagen Polo banalisée vers Chlef suite à un mandat d’arrêt délivré par la chambre d’accusation de la cour de Chlef qui a fait appel sur la décision du tribunal de Ténès sur son contrôle judiciaire3. La cour de justice de Chlef a notifié sa mise sous mandat de dépôt, il est transféré vers le tribunal de Ténès, puis placé en détention.

Rafik Diaf, arrêté le 16 janvier 2020, membre de la LADDH de Médéa, il a été placé, dimanche 19 janvier sous mandat de dépôt par le procureur près le tribunal de Tablat (Médéa). Il est accusé d’« atteinte au moral des troupes de l’armée ».

Smail Guerba, arrêté en janvier 2020, ???

Ibrahim Daouadji, arrêté le 11 octobre 2019 durant un rassemblement de protestation contre la venue du ministre de la jeunesse et des sports. Il a été accusé d’espionnage pour des parties étrangères et d’incitation au boycott des élections présidentielles. Libéré de prison le 27 janvier 2020, il a de nouveau été emprisonné le 16 mars et présenté devant le procureur de la République du tribunal de Sidi M’hamed (Alger)le 19 mars. Lors de son procès le 2 avril, le parquet a requis 3 ans de prison ferme. Le verdict prononcé le 9 avril 2020 fait état d’une condamnation à 6 mois de prison et 50 000 DA d’amende.

Oussama Tifour, arrêté le 12 octobre 2019 : le tribunal de Mostaganem l’a condamné le 9 mars 2020 à une peine d’un an de prison ferme

Bilal Menadi, arrêté le 1er décembre 2019, ???

Abdelhafid Ferah, arrêté le ??? décembre 2019, ???

Yacine Doubi Bounoua, détenu depuis le 26 novembre 2019.

Menad Larbi, détenu depuis le 26 novembre 2019.

Abdellah Benaoum, détenu depuis le 9 décembre 2019.

Yacine Khaldi, détenu depuis le 9 décembre 2019.

Tous les quatre ont été relaxés pour leur affaire liée à l’entrave au bon déroulement de l’élection présidentielle. Selon le CNLD, ils resteront néanmoins en prison, accusés d’« atteinte au moral des troupes de l’armée »4.

Elhachemi Houari, arrêté le 7 février 2020 lors de la marche hebdomadaire lors de laquelle il a été giflé par un policier publiquement et a réagi par un coup de poing. Il a été placé en garde à vue et présenté le 9 février devant le procureur. Le tribunal de Saïda l’a condamné le 23 février 2020 à un an de prison ferme et un an avec sursis et une lourde amende5. Jugé hier en visioconférence le 12 avril 2020, il a été condamné à 6 mois de prison ferme lors de son procès en appe à la Cour de Saïdal. Il pourra quitter la prison en juillet prochain.

Hichem Boussahla : son procès de a été renvoyé au 30 mars 2020. Il est accusé d’« outrage à corps constitué et atteinte à la personne du président de la République (publications Facebook)6. »

Khalil Rahal, arrêté le 7 avril 2020 chez lui à la maison par des éléments de la BRI et placé en garde à vue. Il sera présenté devant le procureur du tribunal de Souk Ahras le 10 avril.

Aziz Bekakria, arrêté le 22 février 2020, condamné le 1er mars 2020 à dix-mois mois de prison ferme par le tribunal de Tébessa pour incitation à attroupement non armé pour ses publications sur Facebook7.

Yazid Haddou, arrêté le 16 octobre 2019 ; le 18 février 2020, il attendait toujours son procès.

Mohamed Sbahi, arrêté en 2019, ???

1https://www.inter-lignes.com/proces-des-manifestants-du-hirak-des-condamnations-verdict-et-des-affaires-renvoyes/

2https://www.inter-lignes.com/proces-des-manifestants-du-hirak-des-condamnations-verdict-et-des-affaires-renvoyes/

3https://www.lematindalgerie.com/cnld-pourquoi-toufik-hassani-ete-emmene-du-tribunal-vers-le-commissariat-de-cavaignac

4https://www.liberte-algerie.com/actualite/plusieurs-proces-en-appel-programmes-332756

5https://www.algerie-eco.com/2020/02/23/saida-le-manifestant-houari-el-hachemi-condamne-a-1-an-de-prison-ferme/

6https://www.algerie-eco.com/2020/03/09/mostaganem-le-detenu-oussama-tifour-condamne-a-un-an-de-prison-ferme/

7https://www.inter-lignes.com/hirak-aziz-bekakria-condamne-a-18-mois-de-prison-ferme-par-le-tribunal-de-tebessa/

Depuis quelques jours la rumeur enfle à propos d’une altercation musclée et surtout armée entre les partisans du Général Wassini Bouazza destitué et promis à l’embastillement et ceux du Général Abdelghani Rachedi qui l’a remplacé avec un cérémonial inhabituel et inédit.

Quelle lecture peut-on faire de cet embrasement au sommet de la hiérarchie du vrai pouvoir en Algérie ?

Quand ta part de gâteau se rétrécit inexorablement, que ton pétrole est à moins de 20 $ et que tes réserves stratégiques fondent comme neige au soleil.

Quand tu sais qu’à brève échéance tu ne pourras peut-être pas payer les salaires des milliers de policiers, gendarmes ou militaires que tu as éreintés pendant toute la durée du hirak.

Quand tu ne sais pas où peut te mener cette crise sanitaire imprévue et déstabilisatrice qui n’épargne pas tes propres généraux à l’image de celui qui a été jeté comme un malpropre à Genève.

Quand tu sais que la crise sanitaire mondiale a fini par refermer sur toi toutes les places du monde, du moins celles où tu as toujours souhaité te rendre et parfois celles où tu as déjà installé ta marmaille et tes épouses.

Quand tu te rends compte que tu n’es entouré que de voleurs et d’incompétents et parfois les deux à la fois, c’est à dire que tu n’as plus aucune ressource humaine capable de t’offrir un plan de sortie de crise.

Quand tu découvres que tu as anémié la force diplomatique de ton pays en nommant de véritables brigands dans la majeure partie de tes ambassades et consulats parce que ton seul souci était d’équilibrer les clans qui composent ton système de gouvernance.

Quand tu découvres que tu as laminé ta justice, embrigadé tes magistrats, fomenté de véritables complots judiciaires, multiplié les actes extra-judiciaires en faisant passer tes victimes par la mythique caserne Antar comme, sous d’autres cieux, on les oubliait à Tazmamart.

Quand tu te rends compte que l’acharnement à briser le hirak, à le stigmatiser au lieu de l’écouter, à juger et emprisonner ses icônes t’a mené vers une impasse sordide avec pour seule trouvaille l’intronisation d’un ancien Chef de Daira incapable à tous points de vue de remplir le dixième de la fonction présidentielle, incapable surtout d’expliquer aux journalistes le pourquoi de telle ou telle incarcération, incapable d’énoncer ne serait-ce que l’embryon d’un programme économique cohérent.

Quand tu te rends compte que malgré tout le charivari des interpellations des uns et des autres, tu as oublié d’incriminer et de poursuivre celui par qui tout le scandale de la corruption a été rendu possible, celui que ton état-major d’octogénaires voulait encore nous infliger pour un cinquième voyage vers l’abime et le déshonneur.

Quand tu te rends compte, les bras ballants, que dans cette armée moderne, désormais composée de brillants universitaires, il n’y a pas eu parmi eux de sursaut d’honneur ou d’orgueil pour mettre le holà à ces officiers bedonnants qui ont protégé , par leur silence, toute la camarilla des généraux importateurs, entrepreneurs immobiliers, revendeurs ou bradeurs des biens publics , parrains d’une mafia en cours de constitution ou encore prédateurs des réserves foncières.

Quand tu découvres que ton champ audiovisuel se résume en un ramassis d’hommes de main et de malfrats à qui tu as ouvert les lignes de nos banques publiques pour nous insulter à longueur d’émissions et que tu as instruit pour qu’aucune image de la colère du peuple ne vienne déranger tes siestes ou celles de toutes ces coiffeuses que tu as installées au Parlement.

Quand tu te rends compte que ton peuple ne comprend pas et surtout n’accepte pas que le pays d’Amirouche et de Ben Mhidi subisse quelque influence des Emirats Arabes Unis alors que tu y as multiplié les allégeances coupables pour y faire atterrir probablement toutes les commissions et rétro-commissions pour lesquelles certains pays européens sont devenus plus regardants.

Face à un bilan non exhaustif et aussi détestable il y a deux scénari possibles. :

Faire son mea-culpa et reconnaitre toutes ses tares, ses négligences criminelles et ses alliances antipatriotiques , libérer immédiatement tous les détenus d’opinion sans limite, promettre le retour définitif et irréversible vers un régime politique civil avec des élections honnêtes post-coronavirus, redonner à la justice toute sa symbolique afin qu’elle expurge d’elle-même tous ses bourreaux et ses tuteurs putatifs, reparler au peuple dans ses langues pour résorber peu à peu l’océan de méfiance qui le sépare de ses gouvernants.

Si ce scénario advenait, l’Algérie retrouvera peu à peu les hommes et les femmes idoines pour se reconstruire ou se défendre à l’image de tous nos médecins ou infirmiers, pourtant meurtris d’humiliations et de privations, qui relèvent le défi de la crise sanitaire actuelle.

L’autre scénario redoutable serait l’enfermement dans un despotisme suicidaire pouvant conduire le pays vers le schéma de l’ingouvernabilité.

C’est assurément un choix historique car si rien ne découle de ces affrontements au sommet de la pyramide, c’est la prochaine vague du hirak qui prendra en main le destin du pays trop longtemps exposé aux vents mauvais.

لا زال النظام يبيع الأوهام، ولا تزال بضاعته رائجة، تجد من يشتريها ويجري وراء سرابها. هذه النفسيات هي نفسها التي كانت تعتقد في الرجل الفذ والزعيم الملهم، أي الرجل الصنم المُخَلّص، وعاشت دهرا في حضن عالم ثنائي، يشخص العظمة في الأفراد المتغلبين، والشيطنة في أكباش الفداء المتهاوين، فتوهموا من جهة ان بومدين فريد زمانه وصدام عظيم قومه وجمال عبد الناصر هرم الامة ومنقذها، وما إلى ذلك من أصنام هدهدت مخيلة وحياة الكثير من الخلق في الوطن العربي، كما وقعوا في فخ تشخيص الشر في أشخاص بعينهم، بما يسّر عملية التلاعب بمن رضي لنفسه شخصنة الخير\ الشر، فصرف نظرهم عن جوهر المعضلة. ومثلما حكموا الناس من خلال صناعة الصنم\الزعيم\الرجل المنقذ، استطاعوا أيضا الالتفاف على غضب الجماهير بالتخلص من أكباش فداء، للاستمرار بنفس منظومة الحكم مع التضحية، بمن تم شيطنتهم وتلطيخ سمعتهم بصورة دراماتيكية، وإيهام الناس بأنهم يجسدون الشر المطلق وأن الحل يكمن في ضرورة التخلص منهم، دون أن يكلف القوم أنفسهم عناء التفكير، وإدراك أن هذه الأصنام المعبودة والشياطين الملعونة، ما هي إلا أوثان، من مخلفات نظم حكم فاسدة، الواجب محاربتها والتخلص منها، لإقامة نظم مستدامة تقوم على قيم ومبادئ، قابلة للتحقيق والمساءلة، لا تخضع للأشخاص والأوثان.

وبمكر كبير رسخ النظام هذه العقليات الوثنية، وباع صنم بومدين، وصنم الاشتراكية خيار لا رجعة فيه، وصنم أبو الجزائر قايد صالج، وبالمقابل، حرّض الشعب ضد من وصمه بالشر المطلق، على غرار مصالي الحاج قبل حتى استقلال البلاد، وكل من عارض جيش الحدود ودولة العسكر بعد 62، ثم التضحية بالأمين العام لجبهة التحرير مساعدية بعد احداث اكتوبر 88 للالتفاف على مطالب الجماهير المنتفضة، ثم شَخَص الشر بعد انقلاب يناير 92 في الإسلام السياسي الفائز في انتخابات ديسمبر 91، ودفع بالشعب في حرب قذرة، أهلكت الحرث والنسل، من أجل تخلصه من خيار الشعب وحقه في الحرية والكرامة، ثم في أوج حراك الشعب، لخص لشر في توفيق وطرطاق واويحى وحداد والشلة المنهزمة في صراع العصب، فوجد كالعاد من يلتقف هذه الخديعة، للالتفاف على المطلب الذي خرج يطالب به المواطنون منذ 22 فبرار 2019، « دولة مدنية دولة لحق والقانون »، واليوم من جديد، تلقي السلطة بـ »بشيطان » آخر الجنرال بوعزة الواسيني، كان قبل قليل وثنا مبجلا يرتعد منه الجميع، بل ومؤلها، قبل أن تدور الدائرة، فتحوله إلى مفسد متهاوي. ومثلما حوّلت من قبل وثن آخر، الجنرال الهامل، إلى شيطان يرجم ومسجون ذليل، تكرر اليوم، العملية، فتلقي بالواسيني بين انياب المواطنين.

ما لم يفهمه البعض للأسف (أو ربما لا يريدون فهمه بالنسبة للبعض الآخر لحاجة في نفسه)، أن القضية لم تكن، اليوم ولا البارحة، ولن تكون غدا، قضية اشخاص مفسدين يُعتقلون، تحت أضواء الكاميرات في إخراج سينمائي، ولا في استبدالهم بأشخاص « مصلحين، منقذين » (قبل أن تدور عليهم الدائرة)، بقدر ما تتعلق بالتأسيس لدولة العدل والقانون، تسمو فوق الأشخاص واليافطات، وما لم ندرك بأن الموضوع لا يتعلق بصلاح أشخاص أو فسادهم، وإنما بمنظومة حكم فاسدة مفسدة وجب استبدالها بأخرى تقوم على الشفافية والمساءلة والحرية بما تضمنه دولة القانون، ما لم يتم ذلك ستستمر للأسف رياضة بيع الأوهام والزعماء والأوثان، وتقابلها رياضة أخرى، تصنع شيطان للرجم، وصد انظار المواطنين عن جوهر المأساة التي تسعى السلطة بكل ما تملك، التملص منها، ترغيبا وترهيبا، مكرا و شراء الذمم، وبيع الأوهام، لمن توفرت فيهم القابلية لشرائها.

Il n’y a rien de plus abject, de plus médiocre qu’un homme qui se barricade derrière une science, une expérience ou une expertise pour formuler doctement des obscénités servant à justifier l’injustifiable, la censure, la mort de l’esprit.

Mettre des journaliste, des politiques, des activistes et des étudiants en prison, censurer des radios, des journaux, c’est contribuer à la mort de l’esprit, celui d’une nation en devenir.

Il n’y a rien de plus vil que de servir la répression sous couvert d’ouverture politique ; Conceptualiser la dictature avec les arguments de la liberté et de la loi ; Enoncer le droit pour mieux creuser le trou de l’arbitraire.

C’est ce que fait M. Belhimer, ministre « des libertés ». Et il le sait.

Un ministre « des libertés », la seule chose qu’il doit servir est la liberté, dans son acception la plus large.

Cet homme, aurait pu, en fin de parcours, au crépuscule d’une carrière, à la fin d’une époque, d’un cycle et d’un monde ancien, être une voix, celle de la raison, de la vérité. Une voix qui dit à ceux d’en-haut le temps qu’il fait dehors et la nouvelle histoire qui s’écrit au dedans d’un peuple.

Mais au lieu d’être cette voix, cet ancien journaliste, professeur de droit à l’université d’Alger, a préféré être une bouche. Une bouche de plus, celle qui, au mieux, va nourrir une ambition (la sienne), et, au pire, fortifier une idée éculée de l’autoritarisme, une dangereuse conception policière de l’état.

Si l’armée égyptienne reste toute-puissante, la police n’est pas pour autant marginalisée. Ses pouvoirs ont été considérablement renforcés durant les dernières années du régime de Moubarak. Et Sissi a poursuivi sur la même ligne. Les forces policières disposent désormais de tous les moyens pour réprimer la population et préserver son pouvoir absolu.

CONFLITS > POLITIQUES > BLANDINE LAVIGNON > 6 AVRIL 2020

https://orientxxi.info/magazine

Le régime égyptien repose essentiellement sur une relation privilégiée entre les politiques d’une part, les militaires et les policiers de l’autre. Cette dualité souligne la prégnance de l’armée et de la police dans la pérennité des gouvernements qui se succèdent. Mais l’institution militaire s’est vu suppléer par son homologue policière, avec le contrôle accru de pans entiers de la société. «La police est devenue progressivement le principal contre-pouvoir mis en place par les présidents égyptiens depuis Nasser», analyse le chercheur Baudouin Long1. Instruments privilégiés du régime de Moubarak, les structures de l’État policier ont su résister à sa chute et au processus transitionnel depuis la Révolution de 2011. Cette continuité au-delà du moment révolutionnaire est permise par un arsenal juridique, politique, administratif dont la matrice bâillonne toute possibilité d’émergence d’une opposition structurée.

Abdel Fattah Al-Sissi parvient à la tête de l’Égypte après le coup d’État militaire du 3 juillet 2013, qui renverse le président Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu. Ce putsch provoque des manifestations d’ampleur, au cours desquelles ses partisans réclament son retour. L’ordre est alors donné par le nouveau pouvoir de disperser les campements de manifestants sur la place Rabâa Al-Adaouia du Caire, et les forces de l’ordre ouvrent le feu, massacrant ainsi 600 manifestants selon les autorités, au moins 1 000 selon les organisations humanitaires internationales.

Al-Sissi s’inscrit dans la continuité des régimes autoritaires précédents. Afin d’empêcher toute contestation de prendre forme et de se structurer, les manifestations font l’objet sous son mandat de mesures juridiques les restreignant. Le 24 novembre 2013, la loi sur les manifestations instaure une procédure administrative contraignante afin de faire valider une manifestation auprès du ministère de l’intérieur, dispositif qu’il est quasiment impossible de mener jusqu’au bout. Même les slogans doivent être communiqués à l’avance. La plupart des lieux publics sont interdits de manifestation. En parallèle, les forces de police sont autorisées à utiliser des armes létales contre les manifestants2.

En septembre 2016, Al-Sissi a également fait passer une loi qui visait officiellement à durcir les sanctions contre les policiers auteurs d’abus. A contrario, cette loi permet de renforcer l’opacité des méthodes policières en interdisant par exemple à ces derniers de s’exprimer dans la presse ou de se constituer en syndicats.

Les espaces publics ne sont plus les seules cibles du régime : à l’heure des réseaux sociaux comme outil d’action militante, le contrôle et la surveillance du web apparaissent comme primordiaux. Le collectif militant Netblocks réalise un travail de cartographie des domaines Internet bloqués par les fournisseurs d’accès égyptiens. Ils évaluent à environ 34 000 le nombre de ces domaines, afin de bâillonner l’opposition. Cela concerne par exemple des sites d’ONG, ou de médias en ligne. Ainsi, le 24 novembre 2019, les locaux du site d’information indépendant Mada Masr (l’un des rares de la presse libre à subsister, partenaire d’Orient XXI dans le réseau Médias indépendants sur le monde arabe) a été perquisitionné et ses journalistes détenus (avant d’être relâchés). Enquêtant sur les arcanes du pouvoir égyptien, ce média est régulièrement menacé par les forces de police.

Sous Sissi, une nouvelle loi sur la presse a été promulguée le 1er septembre 2018, qui vise à durcir le contrôle des médias en ligne et de tous les réseaux sociaux suivis par plus de 5 000 abonnés. Ceux-ci pourront être suspendus, et leurs auteurs passibles de peines de prison et de lourdes amendes (jusqu’à 100 000 livres égyptiennes, soit plus de 4 000 euros). Ainsi, l’État policier semble s’incarner structurellement dans la constitution d’un maillage sécuritaire au service du régime militaire et de son président. L’Egyptian Center for Economic and Social Right rassemble une base de données sur la répression en général, mais aussi sur le net depuis la révolution de 2011. Mais si elles ont été renforcées sous Sissi, toutes ces pratiques ont été mises en place sous le règne d’un autre dictateur, Hosni Moubarak.

En Égypte, le pacte entre le pouvoir exécutif et l’institution militaire apparaît comme un moyen d’assurer la paix civile. Il fut cependant mis à mal en 2010 par l’idée d’Hosni Moubarak d’une réforme qui entérinerait le principe de legs héréditaire du pouvoir à sa descendance. Les remaniements constitutionnels de 2005 et de 2007 limitant le contrôle des juges avaient déjà bouleversé l’accès à la fonction présidentielle, en actant d’une quasi-impossibilité pour les militaires d’y postuler, puisque les conditions exigées pour pouvoir déposer sa candidature s’avéraient expressément restrictives.

La hiérarchie militaire s’oppose donc clairement au plan de transmission héréditaire. De plus, des amendements adoptés en 2007 renforcent le pouvoir du président et des forces de sécurité, limitant de fait la dualité du pouvoir avec l’armée et son poids sur la scène politique égyptienne. En effet, sous Hosni Moubarak (1981-2011), une véritable «policiarisation» du régime est enclenchée, aux dépens de l’armée. Le ministère de l’intérieur est profondément réformé. Le nombre de recrutements qu’il effectue sous la présidence Moubarak augmente de 1,6 million de fonctionnaires supplémentaires, afin de développer la sûreté de l’État — dissoute le 15 mars 2011 et remplacée par la sécurité nationale. Police politique dépendant du ministère de l’intérieur, celle-ci, au prétexte de protéger l’État, sème la terreur au sein de la population. Elle a pour prérogatives la surveillance de citoyens jugés suspects (avec l’établissement de fiches de renseignements), et peut procéder à des arrestations arbitraires pour maintenir un climat de défiance. Lorsque les manifestants pénètrent dans le bâtiment de la sécurité au Caire en mars 2011 pour sauver les documents qui pourraient servir de preuves dans les procès d’une justice transitionnelle espérée, ils découvrent que le bâtiment abrite également des salles de torture.

À l’intérieur du pays, chaque muhafazah (région administrative) est dotée d’un directeur de police chargé de l’ordre public qui travaille en coordination avec le gouverneur local depuis la loi de 1979 sur l’administration locale. Ainsi, le régime dispose d’un véritable maillage policier, qui lui permet d’exercer une mainmise sur l’ordre social.

Si la Constitution égyptienne consacre le principe d’état d’urgence (article 148), c’est sous la présidence de Moubarak que s’ancre son usage permanent, par son renouvellement en 1981, et sa prolongation, approuvée par le Parlement, en 2010. Il est alors justifié comme une nécessité pour faire face à la menace terroriste, mais permet surtout d’interdire les manifestations de rue et les meetings publics, en pleine période de contestation du régime. Toute émergence d’une opposition véritablement structurée est donc quasiment impossible, le multipartisme n’étant plus qu’une façade. Barbara Azaola Piazza, maîtresse de conférence à l’université de Castilla de la Mancha (Espagne), analyse : «Cette loi octroyait au régime un pouvoir discrétionnaire pour imposer des restrictions aux libertés de réunion, de mouvement, de résidence et de passage dans des lieux et moments déterminés. Elle lui concédait aussi le pouvoir d’incarcérer des personnes considérées comme «suspectes» ou «dangereuses» pour la sécurité publique»3.

Saïd Okasha, chercheur au centre d’Al-Ahram du Caire, complète l’analyse : «Un conflit silencieux opposait l’institution militaire et les organismes sécuritaires (les services de renseignement, al-Mukhâbarât, le ministère de l’intérieur et, notamment, au sein de celui-ci, la sûreté de l’État), qui se disputaient influence et pouvoir»4. Armée et police se sont trouvées en concurrence pour exercer un rôle prédominant au sein de l’État. Le pic de «policiarisation» atteint en 2010 préfigure la Révolution de 2011. Elle débute le 25 janvier, date symbolique de la fête nationale de la police. L’un de ses éléments déclencheurs est la mort de Khaled Saïd, assassiné sous les coups de policiers venus l’arrêter en plein jour dans un cybercafé d’Alexandrie (la version officielle évoque une arrestation pour trafic de drogue). La photo de son visage défiguré et tuméfié devient le symbole de la violence de la répression et de l’impunité de la police. Un collectif nommé «Kollena Khaled Saïd» (nous sommes tous Khaled Saïd) regroupe plus d’un million de personnes sur Facebook. Ses membres prennent une part active aux manifestations contre le régime, dont la fin des violences policières est l’une des revendications clefs.

Tout au long du soulèvement, des groupes de manifestants archivent les preuves de la répression qu’exercent les forces de sécurité. Le collectif Mosirreen (Obstinés) est particulièrement intéressant : il collecte et recueille des images et des vidéos qui témoignent des crimes de la police et de l’armée et les poste sur sa chaîne YouTube. Dans une des vidéos, un manifestant détenu dans une cellule du ministère de l’intérieur raconte : «Tous les gens arrêtés avaient été frappés, et certains d’entre eux électrocutés». Témoigner, documenter des récits de détention met alors en exergue le caractère systémique des méthodes employées dans les commissariats, les fourgons de police et les centres de détention.

Les policiers sont formés durant deux années à l’école de police du Caire, véritable institution. Mais sous Moubarak et le ministre de l’intérieur Habib Al-Adli, on assiste à la généralisation de la sous-traitance de la répression policière via les milices dites de «baltaguiyya» (utilisées par la police égyptienne depuis les années 1980), dont les salaires sont versés par le ministère de l’intérieur. Durant la révolution de 2011, celles-ci sont mobilisées. Essentiellement composées d’anciens prisonniers ou de voyous, elles ont pour mission d’infiltrer les manifestations et de réprimer les contestataires. Une manière pour le régime d’arriver à ses fins sans être officiellement accusé d’écraser les manifestants, et qui n’est pas propre au régime de Moubarak.

Mais la gestion policière de la société montre ses limites, et ne sera plus suffisante pour mater la contestation. Moubarak se trouve face à la nécessité de faire appel à l’armée. Ainsi, la révolution de 2011 a pour effet d’affaiblir dans un premier temps l’assise policière du régime, au profit d’un retour en force de l’institution militaire comme matrice-clé, la police étant associée à la défense du régime de Moubarak tandis que l’armée apparait symboliquement comme garante de l’unité nationale. Des scènes de fraternisation entre armée et manifestants ont même eu lieu après la chute de Moubarak sous le slogan «Echaab wel guich, id wahda» (le peuple et l’armée, main dans la main).

À la chute de Moubarak le 11 février 2011, les chefs d’état-major sont remerciés, mais des figures importantes restent en poste, comme le général Mohamed Hussein Tantawi, alors ministre de la défense, particulièrement honni par les manifestants. Mais une partie de la police est purgée. Le pouvoir de transition est confié à l’institution militaire ce qui lui permet d’apparaître comme la défenseuse de la permanence de l’État. Ce retour de l’armée sur la scène politique est permis par son changement de leadership, et aussi par le soutien des forces de police qui ne la remplacent plus, mais la secondent. Celles-ci perdent leur place privilégiée au cœur de l’État, mais conservent une certaine marge d’autonomie. Mohamed Morsi ne réalise pas de réformes du ministère de l’intérieur et des prérogatives policières. Il cherche au contraire à gagner le soutien de la police afin d’asseoir son autorité. Ainsi, il nomme ministre de l’intérieur Ahmed Gamal Al-Din, un proche d’Habib Al-Adli (ministre de l’intérieur de 1997 à 2011). Durant son court mandat, la torture et les arrestations arbitraires continuent. Dès juin 2013, les forces de police sont mobilisées pour réprimer les manifestations.

Ainsi, le soulèvement et la démocratisation de la vie politique n’ont pas mis à mal les structures de l’État policier. Toute émergence d’une opposition politique semble empêchée par un contrôle de la société, instrumentalisé tour à tour par l’armée ou par un régime en apparence civil. Car si la «policiarisation» s’est faite un temps au détriment de l’armée, l’État policier subsiste cette fois-ci au service de l’ordre martial, qui contrôle désormais tout.

BLANDINE LAVIGNON

Journaliste.

Accueil de sans-abri, dons de matériel aux soignants, fabrication de respirateurs artificiels… Une vague de mobilisation gagne le pays, parfois à l’insu de l’Etat.

Par Zahra Chenaoui

Lemonde.fr

Publié le 06 avril 2020 à 19h30 – Mis à jour le 07 avril 2020 à 17h53

« On nous a dit de rester chez nous, alors j’ai pensé à ceux qui n’avaient pas de chez eux. » Propriétaire d’une salle des fêtes à Bejaïa, Fahim Ziani, 49 ans, ne peut plus exercer son activité du fait des mesures prises en Algérie pour lutter contre l’épidémie liée au coronavirus, qui a fait au moins 130 morts dans le pays. Il était donc à son domicile, auto-confiné, lorsqu’il a écrit sa toute première publication sur Facebook, le 22 mars. « J’ai proposé de mettre ma salle à la disposition des SDF », raconte-t-il.

Tout s’enchaîne alors très vite : la direction de l’action sociale de Béjaïa, à 200 km à l’est d’Alger, le reçoit pour lui expliquer la marche à suivre, puis les dons et les propositions d’aide affluent. Le projet implique des élus locaux, des associations, la protection civile, des bénévoles et le centre de santé situé à proximité. Les premiers sans-abri sont accueillis le 26 mars. « Nous avons été dépassés par les dons. Désormais on demande aux habitants de les transmettre aux associations locales », explique Fahim Ziani.

L’arrivée des premiers cas de Covid-19 a provoqué une vague de mobilisation bénévole en Algérie. A Oran, la deuxième ville du pays, des dizaines d’initiatives ont été lancées par des gens seuls, des groupes d’amis ou des associations : collecte de produits alimentaires pour les familles affectées par le ralentissement de l’activité économique, fabrication de moyens de protection pour les personnels soignants, production de repas pour les hôpitaux, réalisation de spots de sensibilisation…

« En ce moment, on essaye de créer des coopérations pour éviter les doublons. On a réussi à mettre en commun les inventaires de dons reçus et de besoins exprimés. Ce n’est pas simple de faire travailler les gens ensemble, mais certains le font et ça marche bien », raconte un Oranais de 28 ans qui demande à rester anonyme. Impliqué dans le monde associatif de la ville, il établit un lien avec le mouvement de protestation pour un changement de système politique qui a débuté en février 2019 et dont les manifestations se sont arrêtées avec la propagation de l’épidémie. « Le Hirak est devenu comme une grande association caritative et de solidarité », affirme-t-il, tout en reconnaissant que des associations plus proches de l’Etat sont elles aussi très mobilisées.

Lire aussi Coronavirus : l’Afrique au défi de son système de santé

Dans une Algérie où la défiance entre gouvernants et citoyens est très importante, à Oran comme à Béjaïa les autorités semblent plutôt enclines à collaborer avec les initiateurs de projets, selon les témoignages recueillis par Le Monde Afrique. Même si dans certains cas, « elles soutiennent en fermant les yeux ».

A Alger, des bénévoles rapportent en revanche avoir été arrêtés, d’autres empêchés d’accéder aux hôpitaux pour déposer des dons. « La police a saisi le stock de masques et de combinaisons que nous avions fabriqués dans un atelier de couture. C’était une fabrication non réglementaire, selon eux. Sauf qu’on reçoit tous les jours des messages de soignants qui n’ont pas de combinaisons », raconte un médecin hospitalier de 32 ans qui organise, avec des amis, la production de matériel de protection pour les services dédiés au Covid-19, afin de pallier les manques.

Face à l’urgence, les réactions officielles prônent une politique de mobilisation centralisée. Le 23 mars, dans un communiqué, le président Abdelmadjid Tebboune adressait ses « chaleureux remerciements » au « mouvement associatif, aux volontaires et bénévoles ». Le décret publié par la suite annonçait cependant que les « actions de volontariat » devaient être « organisées et encadrées » par des commissions officielles dans chaque wilaya (préfecture), composées des représentants des services de sécurité, du procureur et de deux élus locaux.

Le ministère de la santé a aussi fait savoir que les dons devaient « exclusivement » être faits auprès de la Pharmacie centrale des hôpitaux et que les médecins ayant accepté des masques de la part de bénévoles seraient rappelés à l’ordre. « Si la Pharmacie centrale des hôpitaux était une institution compétente, il n’y aurait pas de soignants sans masques. Je ne vais pas réalimenter une institution défaillante, estime un chef d’entreprise de 29 ans qui demande à rester anonyme. On voit bien que nos dons permettent de réduire la panique des médecins, c’est ça le plus important. On arrête de communiquer, mais on continue d’en faire. »

Lire aussi Coronavirus : d’Alger à Kinshasa, comment l’Afrique se barricade pour endiguer l’épidémie

A Baba Ali, en périphérie sud de la capitale, Ryadh Brahimi, 39 ans, est confiné dans son entreprise, la Global Algerian Technology (Gatech), avec une trentaine d’employés. Depuis le 16 mars, ils travaillent à la création d’un respirateur artificiel. La veille, un appel d’offres avait été publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. « Nous avons compris que les procédures allaient nous faire perdre du temps et nous avons prévenu que nous étions prêts à commencer tout de suite, gracieusement », raconte Ryadh Brahimi.

Les ingénieurs commencent aussitôt leurs recherches. Alertées par le bouche-à-oreille, les autorités mettent des moyens à leur disposition. En deux semaines, avec l’aide d’universitaires, de médecins et de membres de la diaspora, cette entreprise de génie électrique a mis sur pied un prototype. « C’est une machine de guerre, pas un respirateur de la qualité de ceux produits par des multinationales avec des années d’expériences, explique le chef d’entreprise. Mais si ça permet de sauver une vie, on aura réussi. »

خاطبني أحدهم معاتبا، بل « آمرا » بالأحرى، أن أتوّقف عن « انتقاداتي العقيمة » لسياسات وتصرفات السلطة، والعمل، بدل من النقد المريح من وراء الشاشة، للمساهمة في رفع من معاناة مواطنينا جراء الجائحة التي تعصف بنا وبالخلق أجمع.

لا شك أن ما تفضل به المعاتِب، فيه الكثير من الوجاهة، ويرقى ليكون نصيحة راقية في زمن وباء الكورونا، لكن، كان الأمر يكون كذلك فعلا لو تعلق الأمر ببلد يعيش ظروف طبيعية، تتمثل في رابطة الثقة بين الحاكم والمحكوم، في ظل نظام شرعي يضمن لجميع المواطنين الحد الأدنى من الحقوق، وسلطة تتمتع بصدقية وكفاءة، تعزز الطمأنينة في نفوس الخلق، أمّا ونحن نتحدث عن عصابة متحكمة تستغل كل الظروف بل وحتى مأساة اشعب، لمواصلة استبدادها وتضليلها، فأعتبر أن هذه النصيحة خارج الزمن والمكان، ونوع من التمني الذي يغفل الواقع ويجري وراء السراب.

لو كنا في وضع يتصف بقدر من الشرعية والمصداقية والثقة، كان بالفعل يتوّجب فيه على الجميع وضع خلافاتهم السياسية والفكرية وغيرها جانبا لمواجهة العدو المشترك الذي يفتك بالجميع ولا يفرق بينهم، كما هو الحال في معظم البلدان التي تحترم شعوبها وخياراتهم ومصالحهم، أما ونحن نتحدث عن وضعنا الذي لا يخفى إلا على من ينتهج سياسة النعامة، حيث تتحكم عصابات، كل منها يحاول النيل من الآخر قبل أن ينال منه هو، وحيث المواطن فيها، آخر من يلتفت إليه أو يحظى بعنايتهم في الأيام العادية، ناهيك في زمن الجائحة، فمن الغفلة والسذاجة التعويل على هذه السلطة لتقوم بواجبها على أحسن وجه، وسبب ذلك، أولا عدم شرعيتها (أجل أكرره وهذا ليس من باب الترف بل لأنه الحجر الزاوية في مأساتنا) وعدم تمثيلها الحقيقي للشعب، بما يعني انها لن تهتم إلا بمراعاة مصلحتها، أي ديمومتها على حساب البلد والشعب؛ ثانيا لأنها فاسدة باعتراف ساستها الذين وضعوا الجزء المنهزم منهم وراء القضبان بتهمة الفساد والإفساد، بل ووصفهم بالعصابة، ثالثا لأنها فاشلة، كما تبيّنه وتؤكده كل تصرفاتها البائسة، والدليل على امتهانها الفشل واحترافه، أنها لم تقرب إليها إلا من توفرت فيه خصلة الفشل لضمان وفاءه وولاءه.

كل هذه العناصر تثبت أن هذه العصابة أعجز من أن تقدم الحل الناجع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والدليل على عبثية التعويل عليها، أنها حتى عندما تقدم لها الشعب بهدنة صحية مراعاة للظرف العصيب، رغم إدراكه أنها ستستغل هذه الهدنة لمحاولة كسر هبة التحرر من قبضتها، حتى في ظل هذه الهدنة، لم تأخذ هي هدنة، فواصلت قهرها وإرهابها وتضليلها واعتقال العشرات من الناس من بيوتهم وأماكن عملهم، مستغلة جائحة كورونا التي ألزمت الناس بيوتهم.

خلاصة القول، فإن مواصلة انتقاد السلطة، وفشلها وفسادها، ليس تسجيلا لنقط سياسية خرقاء، الوضع أجل من أن يسمح بذلك، فضلا على أننا لسنا حزبا سياسيا يطمح إلى سلطة أو مراكز نفوذ ومقاعد برلمان، ولا الطمع في تقاسم قطع أرض أو تزويد حسابات بنكية للثراء من خزينة الشعب على حساب الشعب، فذلك من اختصاص واهتمام من امتهنوا هذه الحرفة اللئيمة، وكذلك لأننا قبل كل شيء حركة مقاومة سلمية تصبو إلى التغيير الجذري لمنظومة الحكم، وأخيرا اعتقادا راسخا منا أن هذه السلطة لا تحمل أي أمل في الإصلاح، مثلما برهنت عليه على مر عقود من المراوغات وقبر مبادرات الإصلاح الجادة واعتقال أصحابها ومطاردتهم او نفيهم أو حتى قتلهم. لذا يبقى واجب النقد قائما في ظل ما يقوم به المواطنون من مبادرات، رغم التضييق والمنع وقتل الهمم.

الفرق بيننا وبين من يعاتبنا على مواصلة الحديث عن منظومة الحكم ولا شرعيته، في زمن كورونا، انهم يركزون على آثار الداء، ونحن نركز على جوهره، وإذا اعتقد البعض أن لأولوية في تجميد النضال السياسي لمجابهة النازلة، فهم بذلك لا يرون سوى آثار المعضلة التي لن تحل بحلول ظرفية، بينما نحن نرى المعضلة بشموليتها، ومن ثم الحل في التصدي لجذور الأزمة.

Le nouveau président algérien Abdelmajid Tebboune n’a pas modifié l’ADN du régime. Et le bâillonnement des voix discordantes se poursuit même en période de confinement…

Par Baudouin Loos

LE SOIR de Bruxelles, 7/04/2020 à 17:56

L’Algérie n’échappe pas à la pandémie mondiale, mais dans ce pays en proie depuis plus d’un an à une contestation massive de « la rue » qui veut se débarrasser de son régime à la fois opaque et prédateur, il se passe que le pouvoir semble tenter de profiter des événements pour mieux bâillonner les trop nombreuses voix discordantes. En attestent plusieurs condamnations à des peines de prison ferme qui ont visé des personnalités proches du « Hirak » (mouvement), comme les Algériens ont surnommé leur propre élan de protestation.

Ainsi, une justice que les opposants considèrent comme « aux ordres » a condamné le 6 avril à un an ferme pour « atteinte à l’intégrité du territoire national » Abdelouahab Fersaoui, 39 ans, président du Rassemblement-Actions-Jeunesse (RAJ), une association citoyenne très active. Il avait critiqué la répression, il y a six mois, et s’était alors fait embastiller. « La justice a fondé son accusation sur mes publications sur mon compte Facebook. Ces publications, dont je suis responsable, ne menacent ni l’unité nationale ni n’incitent à la violence », s’était-il défendu, selon le RAJ.

Parmi les autres victimes de la « justice » algérienne figurent trois journalistes et un homme politique. Ce dernier, Karim Tabbou, une figure active du « Hirak » a été condamné le 23 mars à un an de prison ferme pour « atteinte au moral de l’armée » et « atteinte à l’unité nationale ». Il doit encore comparaître le 27 avril dans un autre procès.

Qu’est-ce que cette répression nous dit du régime algérien ? Deux Algériens contactés par voie électronique nous ont donné des réponses différentes. Pour notre confrère indépendant Abed Charef, « le pays est en train de solder l’année 2019, qui a permis d’éliminer le cœur de l’ancien système. Les soubresauts d’aujourd’hui sont les séquelles d’une étape qui s’achève en queue de poisson, avec un Hirak qui se délite. On est entré dans une nouvelle séquence… »

Le docteur Salah-Eddine Sidhoum, opposant radical de longue date, se montre plus offensif dans son analyse : « Rien n’a changé depuis le début de la révolution populaire pacifique du 22 février 2019, en dehors de l’effondrement du mur de la peur. Le système est toujours le même avec ses ignobles pratiques, ses pantins de service, ses partis des officines et sa police politique omniprésente. L’an passé, l’un des gangs de l’oligarchie militaro-financière a surfé sur cet événement pour régler ses comptes avec le gang adverse. Puis progressivement l’oligarchie s’est retournée contre ce mouvement populaire pour le réduire, par une lâche répression contre les activistes. Personne n’y a échappé, ni les vieux ni les jeunes. Comme toujours, elle instrumentalise une justice aux ordres pour faire taire les voix libres. Le procès scandaleux de Karim Tabbou et la condamnation inique d’Abdelouahab Fersaoui sont des exemples éloquents de l’instrumentalisation de la “justice”. Sa lâcheté a atteint son comble lorsqu’elle a profité de cette trêve décidée par le mouvement populaire en raison de la pandémie pour redoubler de férocité en convoquant des dizaines d’activistes et en incarcérant des dizaines d’autres, pour leurs idées politiques. »

Le régime, on s’en souviendra, avait réussi après moult tentatives à organiser en décembre dernier une élection présidentielle qui, même si boudée par une majorité d’Algériens, avait abouti à l’élection d’un ancien Premier ministre, Abdelmajid Tebboune. Ce dernier, qui cautionne la répression, veut-il avancer sur la voie des réformes ? Nos interlocuteurs divergent là aussi.

« Tebboune essaie de s’installer dans le costume de président, mais il est pris par les urgences de la crise du coronavirus, estime Abed Charef. C’est un impulsif (il a changé de directeur de campagne en pleine campagne et il a déjà changé de directeur de cabinet). Je ne sais s’il est en mesure de construire un nouveau pouvoir. »

S’agissant du nouveau locataire d’El Mouradia, le palais présidentiel, Salah-Eddine Sidhoum ne lâche rien. « Le règne de celui qui a été intronisé par l’oligarchie militaro-financière sera pire que celui de son prédécesseur. On a changé quelques personnes mais le système déliquescent et en fin de cycle est toujours en place. La crise politique de légitimité du pouvoir qui perdure depuis l’indépendance en 1962 ne fera que s’aggraver. Seul un changement radical du système politique pourra mettre le pays sur les rails d’un Etat de droit et des libertés démocratiques. ».

La crise sanitaire mondiale peut être l’occasion de rebattre les cartes politiques, pour le meilleur ou pour le pire. A ce point de vue, les Algériens, à leur corps défendant, paraissent mal partis.

Tribune de l’Algérie libre